昨天登入系統的成功協作讓我建立了信心,但更重要的是讓我意識到Dashboard的特殊地位。它不只是另一個功能頁面,而是整個系統Layout框架的奠基者。今天設計Dashboard時,我決定將協作工具從Claude轉移到Cursor,原因很簡單:Cursor可以選擇Claude agent,既保持了相同的AI理解能力,又提供了即時預覽和調試功能,正好解決昨天遇到的精細調整問題。

昨天登入系統設計時,我專注在功能邏輯和視覺呈現上,但今天準備設計Dashboard時,突然意識到一個更深層的問題:Dashboard將決定整個系統的Layout架構。所有後續的產品查詢、客戶管理、訂單系統,都會基於Dashboard建立的框架運行。

這讓我重新思考:我不是在設計一個頁面,而是在建立一個系統骨架。這個骨架的設計決策,將影響所有核心功能的使用體驗。

Dashboard的架構挑戰:

基於昨天的協作經驗,我決定將主要工作流程從Claude轉移到Cursor。這不是對Claude的否定,而是針對不同協作階段選擇最適合的工具。

選擇Cursor的核心原因:

Cursor可以選擇Claude作為AI agent,這意味著我能保持相同的設計理解水準和Project Knowledge記憶系統,不需要重新建立AI的學習基礎。

昨天遇到logo置換、版面跑版、品牌色彩調整等問題,在Claude中無法即時除錯。Cursor的IDE環境正好解決這個限制,能夠即時預覽和調整設計細節。

Cursor提供完整的開發環境,讓我能夠建立真正可互動的原型,而不只是靜態的HTML檔案。這對後續的系統整合測試會很重要。

轉移工具最大的挑戰是如何保持AI協作的連續性。我採用了完整的.md檔案遷移策略,確保建立在Claude中的設計記憶系統能完全轉移到Cursor。

遷移的核心檔案:

iPad設計規範.md - 觸控標準和視覺規範業務邏輯.md - Mr.Living的營運流程和需求登入系統成功案例.md - 昨天驗證的協作模板Layout框架設計.md - Dashboard的架構設計標準檔案遷移的關鍵發現:

不同AI工具對相同規範檔案的理解可能有細微差異,但核心的設計原則和協作模式是可以跨平台應用的。這印證了建立方法論比依賴特定工具更重要的觀點。

在Cursor中開始設計Dashboard時,我意識到iPad門市系統不應該採用傳統網頁的滾動模式,而應該建立App式的固定框架設計。這個發現讓我立即停下手邊工作,先建立了一份Layout框架設計.md文檔,將這個重要概念正式納入AI協作的記憶系統中。

建立Layout框架設計.md的必要性:

這份文檔不只是技術規範,更是設計哲學的體現。更重要的是,我在文檔中特別加入了參考檔案連結:

**參考檔案:**

- 基礎觸控規範:詳見 `iPad設計規範.md`

- 業務流程邏輯:參考 `業務邏輯.md`

- 色彩和字體:遵循 `品牌設計規範.md`

這樣AI就不需要我每次重新告知要讀取哪些相關檔案,能夠自動關聯所有必要的設計規範。

App式Layout的核心原則:

與傳統網頁設計的差異:

網頁設計習慣整頁滾動,但iPad門市使用時,店員需要在客戶面前快速切換功能。固定框架能讓操作更穩定,視覺更專業。

使用準備好的Prompt模板和Cursor進行Dashboard設計協作,成為了一個重要的實驗:相同的AI協作方法論在不同工具間是否能保持效率?

今天的Dashboard設計Prompt:

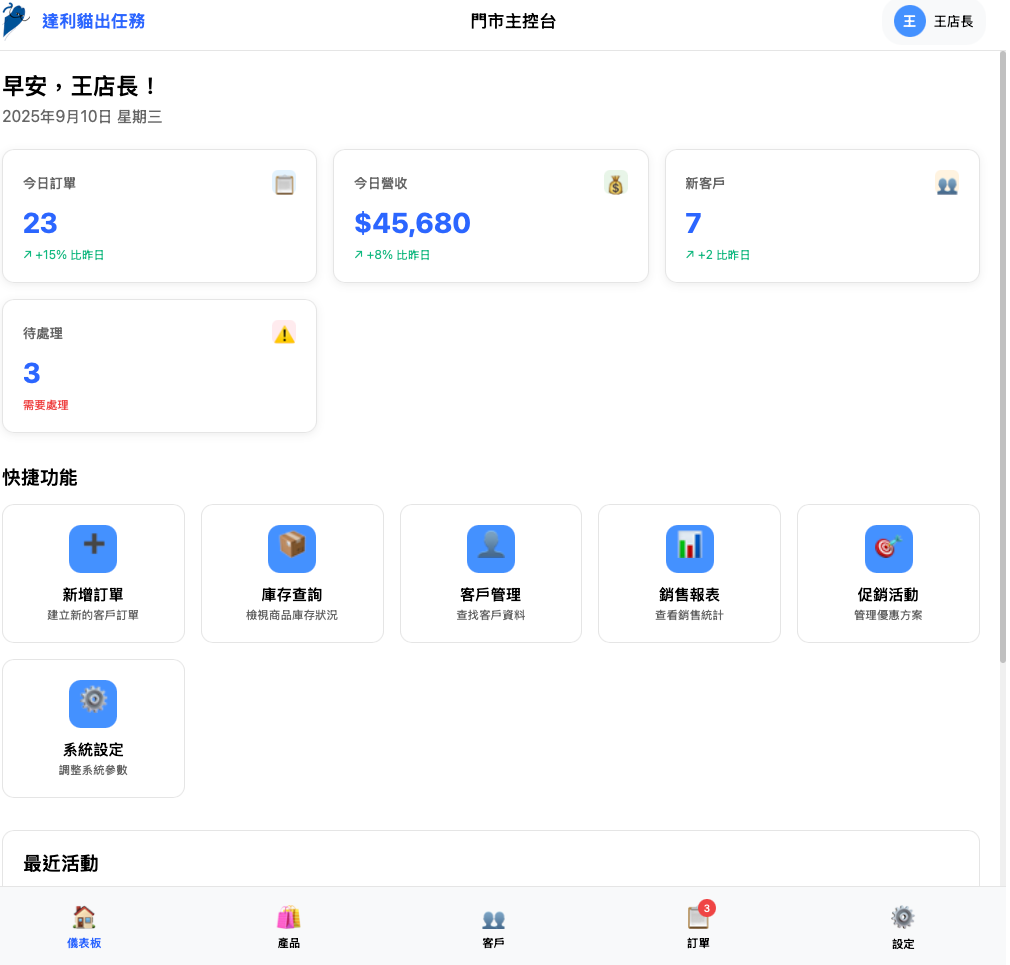

根據Layout框架設計.md和iPad設計規範.md,設計一個門市用的Dashboard主控台:

使用情境:

- 店員登入後的第一個畫面,需要快速切換到各項功能

- 客戶在旁觀看時,界面要顯示專業和井然有序

- 店員需要一眼看到重要的今日數據和待處理事項

Layout要求:

- 採用App式固定框架:頂部60px + 底部80px + 中間滾動區

- 頂部顯示品牌和當前登入狀態

- 底部Tab包含:儀表板、產品、客戶、訂單、設定

- 中間區域展示關鍵數據卡片和快捷功能

請產出完整的HTML原型,包含響應式設計和互動效果。

cursor回應:

從這裡可以看到,他分別去分析了「Layout框架設計.md」和「iPad設計規範.md」,並且建立了 todo 準備逐步執行 Dashboard 的建立。

協作效果比較:

Cursor在程式碼生成和即時調試方面確實比Claude更強,特別是能夠直接預覽設計效果。但在設計概念理解和創意發想方面,需要更精確的Prompt引導。這證實了不同AI工具有不同專長的假設。

Dashboard設計的完成,標誌著整個系統Layout框架的確立。這個框架將成為所有核心功能頁面的設計基礎,讓AI協作效率大幅提升。

框架化設計的AI協作優勢:

建立統一框架後,後續頁面設計可以專注於內容組織,而不需要重複思考基礎架構。AI能夠更精準理解設計意圖,因為每次都有明確的框架可以依循。

對未來開發的具體影響:

從Claude到Cursor的轉移過程,讓我對AI協作工具選擇有了更清晰的理解:

工具特性的互補性:

Claude更適合概念發想和架構思考,Cursor更適合實作優化和細節調整。沒有一個工具能完美處理所有需求,關鍵是理解各自優勢並建立合適的工作流程。

方法論的可移植性驗證:

今天的實驗證明,建立在明確設計規範和結構化Prompt基礎上的協作方法論,確實可以在不同AI工具間轉移。好的協作模式不依賴特定工具,而是依賴清晰的溝通架構。

記憶系統的跨平台價值:

無論使用哪個AI工具,完整的.md規範檔案都是成功協作的基礎。這些檔案不只是AI的參考資料,更是設計決策的文檔化記錄。

Dashboard的設計讓我理解到,AI協作不只是單一頁面的設計,更是系統性架構的建立。今天確立的App式Layout框架和工具轉移策略,將成為後續所有功能設計的堅實基礎。從Claude到Cursor的轉移,展現了AI協作方法論的適應性和可移植性。

好的框架設計一次,受益三十次。AI時代的工作方式,更需要這種系統性思維。